Antwort Wann benutzt man indirekte Fragesätze? Weitere Antworten – Wie bildet man einen indirekten Fragesatz

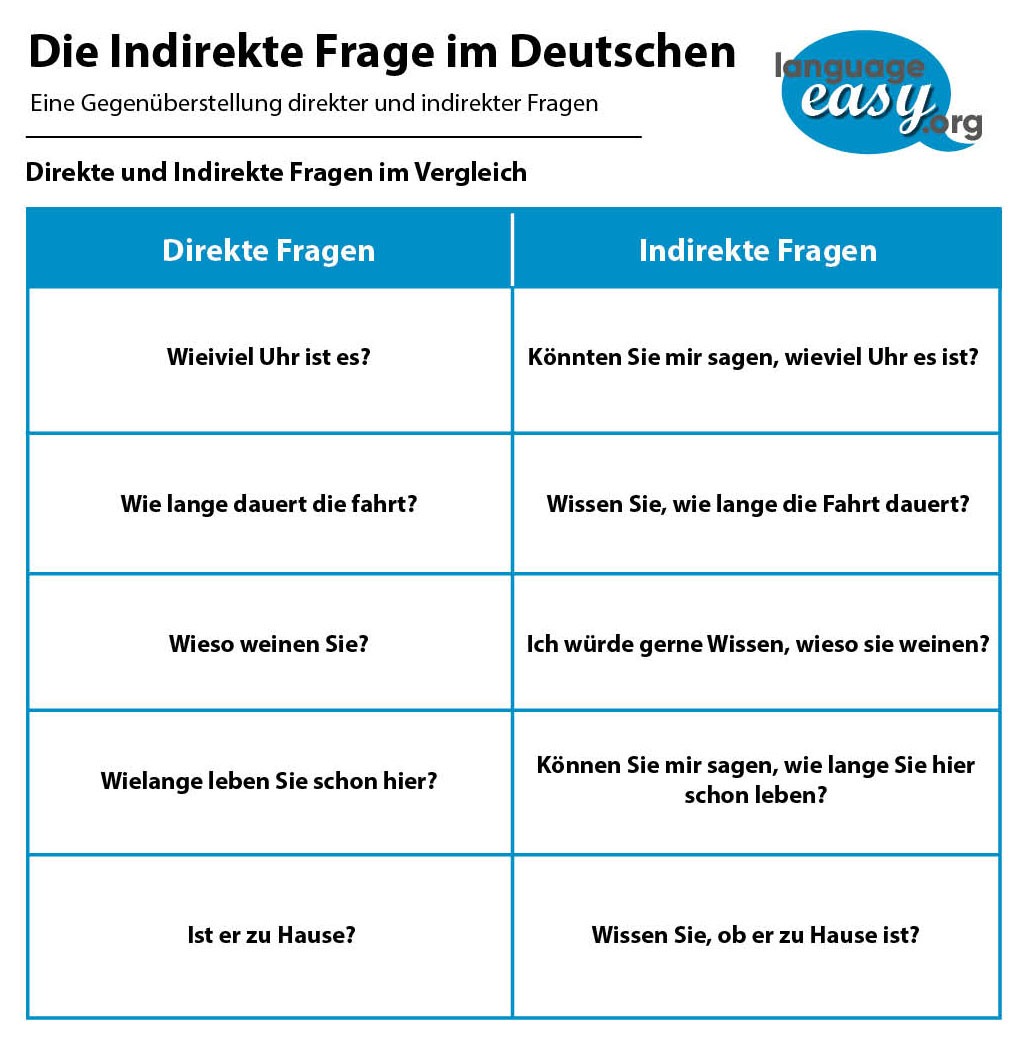

Ein indirekter Fragesatz ist ein Nebensatz und wird durch die gleichen Fragepronomen (Interrogativpronomen) eingeleitet wie der direkte Fragesatz. Zu den Fragepronomen gehören was, wann, wer, warum. Der indirekte Fragesatz kann eine Entscheidungsfrage oder eine Ergänzungsfrage sein.Bei indirekten Fragen steht die Personalform des Verbs an erster oder zweiter Stelle im Satz. Die Personalform des Verbs steht bei direkten Fragen nach dem Fragewort.Indirekte Fragen stehen immer in einem Nebensatz. Diesen leitest du entweder mit der Konjunktion (dem Bindewort) ob oder mit einem Fragewort wie wann ein. Welche der beiden Varianten du verwenden musst, hängt von der Art der Frage ab. Auf eine Entscheidungsfrage kannst du nur mit Ja oder Nein antworten.

Wie erkennt man einen Interrogativsatz : Einen Interrogativsatz erkennst du daran, dass Hauptsatz und Gliedsatz mit einem Interrogativpronomen verbunden sind. Interrogativpronomen sind zum Beispiel wo, wer, wie, was, warum. Das Besondere an einem Interrogativsatz ist, dass Hauptsatz und Gliedsatz mit einem Interrogativpronomen verbunden sind.

Was ist eine indirekte Frage Beispiel

Gibt es kein Fragewort, verwenden wir in der indirekten Frage ob. Beispiel: Kommt sie morgen – Er fragt sich, ob sie morgen kommt.

Wie heißt die indirekte Frage : Indirekte Fragen sind also syntaktisch abhängige Fragen, das heißt, sie werden in einem Nebensatz in Abhängigkeit zu einem Hauptsatz formuliert. Im Deutschen werden sie von der Subjunktion ob oder von Fragepronomen beziehungsweise Frageadverbien eingeleitet.

Der indirekte Fragesatz wird immer mit einem Komma vom übergeordneten Satz abgetrennt. Das gebeugte (konjugierte) Verb steht nun an letzter Position. Auch das Satzzeichen ist nun kein Fragezeichen mehr, sondern ein Punkt.

Es gibt folgende Satzarten:

- Aussagesätze.

- Aufforderungssätze.

- Fragesätze.

- Ausrufesätze.

Welche Arten von Fragesätzen gibt es

Es gibt zwei Arten von Fragesätzen: die Entscheidungs- und die Ergänzungsfragen. Das Wichtigste für die richtige Bildung von Fragesätzen ist die Satzordnung.Aus der inhaltlichen Bestimmung, aber auch nach den formalen Aspekten, wie der Stellung der finiten Verbform im Satz, können bestimmte Satzarten unterschieden werden: Aussagesatz (Deklarationssatz) Fragesatz (Interrogativsatz) Aufforderungssatz (Imperativsatz)Ausrufesatz: Am Ende eines Ausrufs steht ein Ausrufezeichen.

Frageformen

| Frageform | Beschreibung |

|---|---|

| Gegenfrage | Durch die Rückgabe einer Frage wird eine Konfrontation oder Präzisierung eingefordert. |

| Gewaltfrage | Durch den Inhalt (und möglicherweise die Betonung) der Frage soll der Gesprächspartner unter Druck gesetzt werden. |

Wie heißen die 4 Satzarten : Es gibt folgende Satzarten:

- Aussagesätze.

- Aufforderungssätze.

- Fragesätze.

- Ausrufesätze.

Was ist Optativsatz : Optativsätze drücken Wünsche aus. Im Optativsatz steht V1 an erster Stelle. Wäre er doch schon da! Wäre er doch gestern da gewesen!

Wann setze ich welches Satzzeichen

Satzzeichen und ihre Funktion

| Satzzeichen | Funktion | |

|---|---|---|

| Doppelpunkt | : | Innere Gliederung von Sätzen |

| Gedankenstrich | – | |

| Klammern | () | |

| Anführungszeichen | „“ | Kennzeichnen von Äußerungen oder Textstellen, Hervorhebungen von Wörtern und Textstellen |

Als Satzzeichen steht das Ausrufezeichen in unabhängigen Sätzen, Wortgruppen oder nach Einzelwörtern (auch in Überschriften und ähnlichem), und zwar nach Ausrufen, Anrufen, Befehlen, Aufforderungen, Warnungen, Verboten, Wünschen, Grüßen und nachdrücklichen Behauptungen.Eine Suggestivfrage ist eine Frageart, bei der der Befragte durch die Art der Fragestellung beeinflusst wird. Der Befragte wird dazu gebracht, genau die Antwort zu geben, auf die der Fragende abgezielt hat. Ein Beispiel wäre: „Du hast doch bestimmt Lust, die Wohnung zu putzen, oder “

Wie erkennt man eine Suggestivfrage : Auf eine Suggestivfrage erwartet der Fragesteller von seinem Gesprächspartner stets eine bzw. die “richtige” Antwort (i. d. R. den Ausdruck seiner Zustimmung). Stellt eine Person eine rhetorische Frage, erfordert diese keine Antwort vom Gesprächspartner.